Orfeo ed Euridice (Gluck)

Opera in tre atti composta da Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri de’ Calzabigi, “Orfeo ed Euridice” è unanimemente considerata una pietra miliare nella riforma dell’opera lirica settecentesca. La prima rappresentazione avvenne il 5 ottobre 1762 al Burgtheater di Vienna, riscuotendo grande successo e segnando una svolta nell’estetica operistica del tempo.

L’opera si ispira al mito greco di Orfeo, il leggendario musicista e poeta capace di incantare con il suono della sua lira. Gluck e Calzabigi trasformarono questo mito in un dramma musicale caratterizzato da una struttura semplice, essenziale e profondamente espressiva, eliminando le convenzioni barocche, come l’eccessivo virtuosismo e la rigidità dei recitativi.

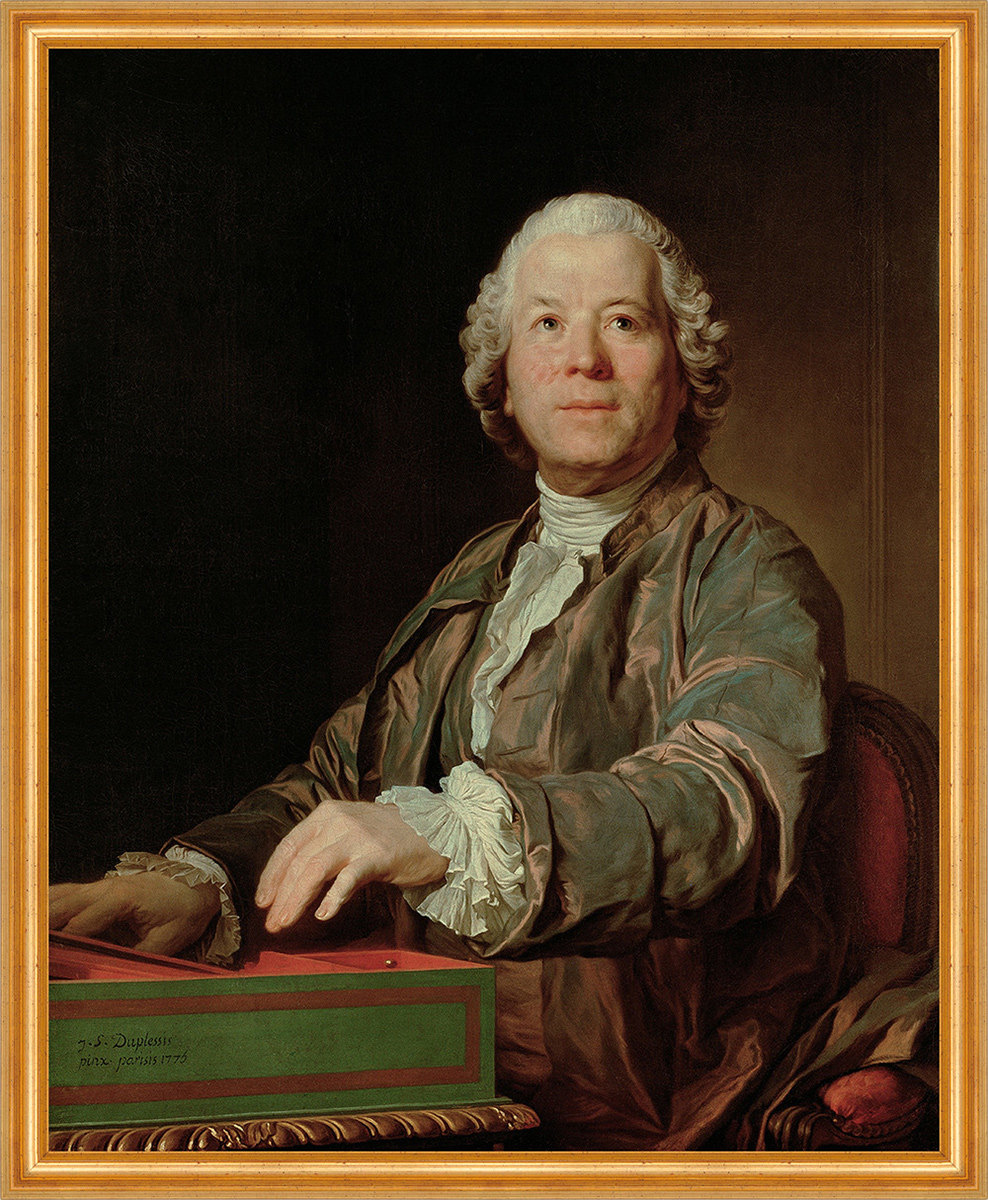

L’AUTORE

Christoph Willibald Gluck (1714-1787) fu un compositore tedesco noto per la sua riforma dell’opera lirica. Rivoluzionò il genere eliminando gli eccessi barocchi e privilegiando una musica più espressiva e drammatica, in cui la melodia servisse il testo e l’azione scenica. Le sue opere più celebri, come “Orfeo ed Euridice”, “Alceste” e “Iphigénie en Tauride”, influenzarono profondamente il teatro musicale, anticipando l’opera romantica.

Gluck, con “Orfeo ed Euridice”, riformò il linguaggio operistico dell’epoca. Rinunciò agli ornamenti eccessivi e alle arie virtuosistiche a favore di una musica più essenziale e funzionale al dramma.

L’orchestra gioca un ruolo fondamentale, accompagnando e sottolineando le emozioni dei personaggi, mentre i cori aggiungono profondità al racconto.

La musica di Christoph Willibald Gluck è caratterizzata da una grande espressività e da una ricerca di semplicità e immediatezza drammatica. Con la sua riforma operistica, abbandonò gli eccessi del barocco, come le arie virtuosistiche e i recitativi secchi, per privilegiare una scrittura più fluida, in cui musica e testo fossero al servizio dell’azione. Il suo stile si distingue per melodie chiare, accompagnamenti orchestrali ricchi ed evocativi e un uso innovativo del coro. Le sue opere, come “Orfeo ed Euridice”, mostrano una fusione equilibrata tra armonia, emozione e narrazione teatrale.

L’opera

Atto I: Il lutto di Orfeo

L’opera si apre in un ambiente pastorale, con il coro che piange la morte di Euridice. Orfeo, straziato dal dolore, canta l’aria celebre “Chiamo il mio ben così”, esprimendo la sua disperazione. Gli dèi, commossi dalla sua sofferenza e dal potere della sua musica, decidono di offrirgli una possibilità: potrà discendere nell’Ade e riportare Euridice tra i vivi, a patto che non la guardi durante il viaggio di ritorno e non le riveli il motivo.

Atto II: La discesa agli Inferi

Orfeo si avventura nel regno dei morti, affrontando le Furie e gli spiriti infernali. Grazie alla sua musica, rappresentata nell’aria “Deh! placatevi con me”, riesce a calmare la loro ira e ad ottenere il permesso di procedere. Arriva poi nei Campi Elisi, un luogo di pace e serenità, dove incontra Euridice. Il loro ricongiungimento è emozionante, ma Orfeo deve trattenere il desiderio di guardarla.

Atto III: Il tragico errore e la redenzione

Durante il viaggio di ritorno, Euridice, ignara della condizione imposta dagli dèi, si tormenta per l’apparente freddezza di Orfeo e lo implora di guardarla. Straziato dall’amore, Orfeo cede e si volta, perdendola nuovamente. Devastato dal dolore, canta l’aria “Che farò senza Euridice”, uno dei momenti più celebri dell’opera. Decide di togliersi la vita per raggiungerla nella morte, ma l’intervento della dea Amore ribalta il destino: gli dèi, mossi a compassione, restituiscono Euridice a Orfeo, concludendo l’opera con un lieto fine.

Orfeo

Vocalità: Contralto, mezzosoprano o

Protagonista, musicista e poeta.

Euridice

Vocalità: Soprano.

Moglie di Orfeo, al centro della trama.

Amore (Cupido)

Vocalità: Soprano o mezzosoprano.

Divinità che interviene per aiutare Orfeo.

Altri personaggi del mito di Orfeo e Euridice non presenti nell’opera di Gluck

.

Plutone

Il dio romano degli inferi, sovrano del regno dei morti

Proserpina

Moglie di Plutone, dea della primavera e regina dell’Ade

Ecco una descrizione breve dei principali personaggi del mito di Orfeo ed Euridice:

- Orfeo: Poeta e musicista leggendario, figlio della musa Calliope. Il suo talento musicale è così straordinario da incantare uomini, animali e persino divinità. Dopo la morte della moglie Euridice, scende nell’Ade per riportarla in vita, ma fallisce a causa della sua impazienza. Secondo la versione più diffusa, dopo la perdita di Euridice, Orfeo rifiuta l’amore di altre donne e si dedica solo alla musica. Viene infine ucciso dalle Menadi, sacerdotesse di Dioniso, che lo fanno a pezzi. La sua testa, ancora capace di cantare, viene gettata nel fiume Ebro, mentre la sua lira viene trasformata in una costellazione.

- Euridice: Ninfa dei boschi e amata sposa di Orfeo. Muore il giorno delle nozze a causa del morso di un serpente velenoso. Rimane nell’Oltretomba quando Orfeo, mentre la sta salvando, disobbedisce agli dèi e si volta a guardarla.

- Plutone (Ade): Dio degli Inferi, sovrano del regno dei morti. Colpito dalla musica di Orfeo, concede il ritorno di Euridice a patto che Orfeo non la guardi fino all’uscita dall’Ade.

- Proserpina (Persefone): Moglie di Plutone e regina degli Inferi. Mossa a compassione dalla musica di Orfeo, la convince a concedergli una possibilità di riavere Euridice. La figura di Proserpina in questa vicenda rappresenta la pietà e la mediazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti, dimostrando un lato umano e materno che contrasta con la severità del marito Plutone.

- Aristeo: Pastore o dio minore, che in alcune versioni del mito insegue Euridice, causandone la fuga e la successiva morte.

- Le Menadi: Sacerdotesse di Dioniso, che in alcune versioni uccidono Orfeo per il suo rifiuto dell’amore terreno dopo la perdita di Euridice.

Tematiche principali

- Potere della musica: La musica di Orfeo non è solo espressione emotiva, ma anche strumento di persuasione e redenzione.

- Amore e sacrificio: La storia celebra il potere trasformativo dell’amore e della dedizione, ma anche le difficoltà del compromesso e della fiducia.

- Interazione tra umano e divino: L’opera esplora il rapporto tra il destino imposto dagli dèi e la volontà degli esseri umani.